賃貸でもできるカーテンボックスDIYのご紹介です。

カーテンボックスっておそらくごく普通の賃貸だとついている事が少ないパーツだと思います。

私が住んでいるURにも付いていませんでした。

なのでDIYで設置してみたのですがとても簡単でしたのでどのように作ったのかをご紹介したいと思います。

この記事の内容

- カーテンボックスDIYは超簡単にできる!

- カーテンボックスには軽い材料を選びましょう

- カーテンボックスDIYは塗装も簡単!水性オイルステインで着色

- 海外ではカーテンボックスを「バランス」と呼ぶ?

カーテンボックスDIYは超簡単にできる!

私が行ったカーテンボックスDIYは市販の板2枚をL字に組み合わせてそれをカーテンレールの上に乗せるだけのごく簡単なものです。

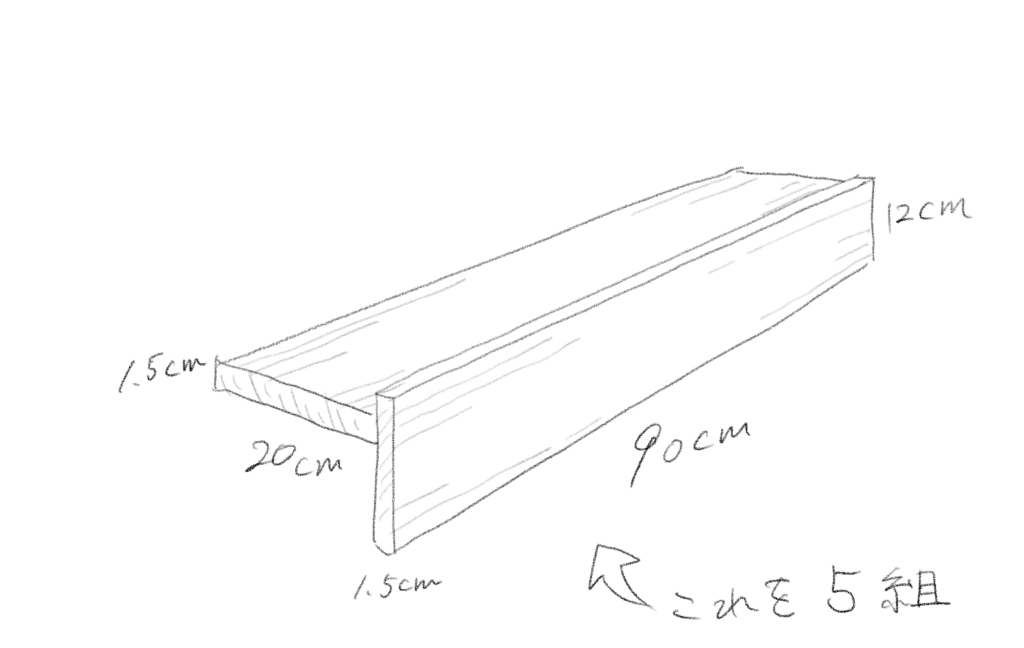

我が家のカーテンレールは4m50cmありますので、まず下図のような長さ90cmのL字ユニットを5組作りました。

ちなみに、重々しさを避けたかったので両サイドはあえて塞ぎませんでした。

それでも特に不自然さはなく結果的に想定通りの軽さが出たと思っています。

また塞がない分、施工手間も省けるので結構アリだと思います。

もちろんカーテンボックスのサイド部分が見える窓配置の場合は塞ぐのがベストですね。

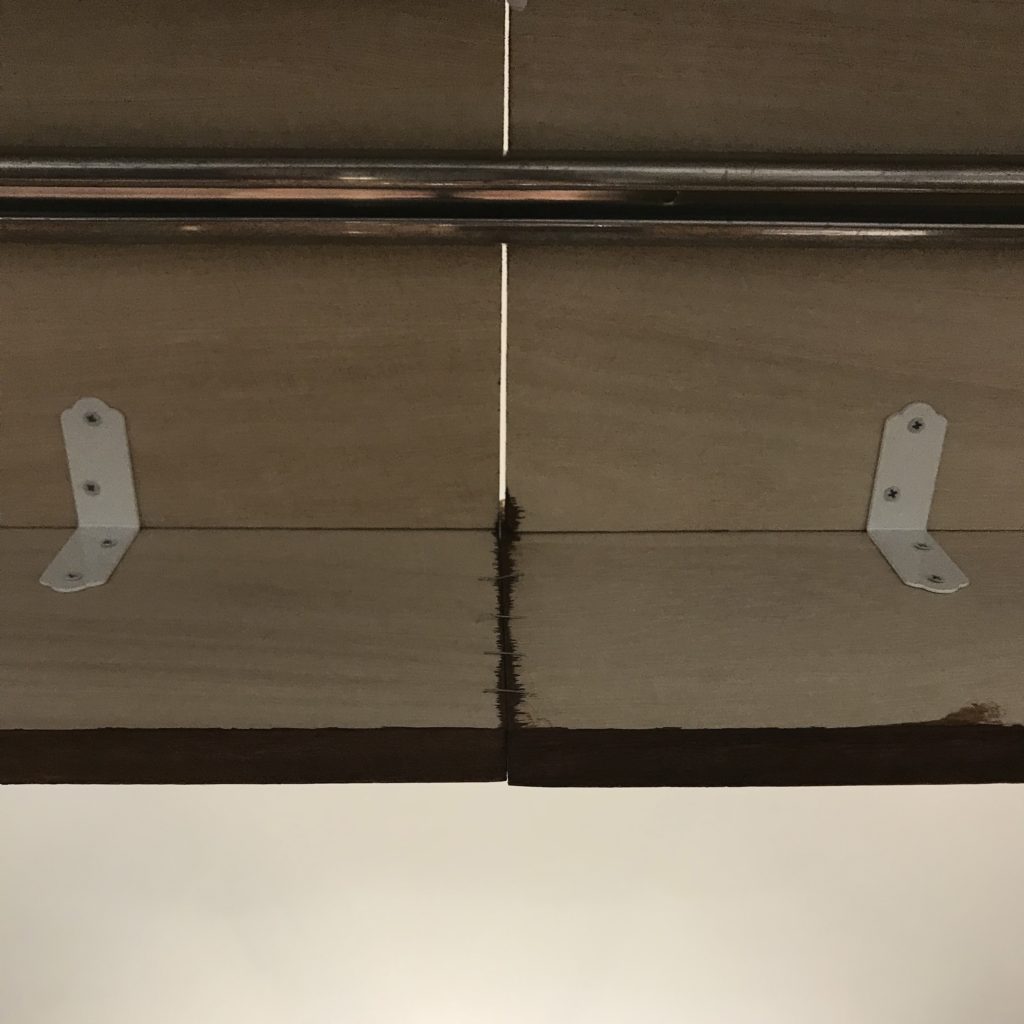

L字に組むのに使ったのはごく一般的なL字金具

カーテンボックスが落ちないように壁とも固定

この金具は目立ちにくくこの場所には最適でした!

(ちなみに、この固定方法は壁に穴が開いてしまうので賃貸住宅で行う場合はご自身の判断でお願いいたします。)

賃貸の壁にビスを打つことについてはこちらの記事も

ご参考になさってみてください。

https://mcmjapan.jp/chintai/shikikin/

カーテンボックスのちょっとした工夫

ちょっとした工夫ですがL字の結合部分はあえて1.5cmほどずらしてあります。

これはハンガーなんかを掛けたい時に便利かなと思って試してみました。

たまに洗濯物を掛けたりしますが結構便利です。

(重たいものを掛けるのは避けましょう!)

カーテンボックスには軽い材料を選びましょう

当然ですが、カーテンレールは元々何かを載せるためのものではありませんので、材料は軽いに越したことはありません。

私が選んだ木材は「桐」(きり)

桐は比重が軽い木材の代表でホームセンターでも簡単に手に入ります。

だだ桐は柔らかい分、凹みや傷が付きやすいのですがカーテンボックスは日常生活でなにかがぶつかったりしにくい場所ですから個人的には特に問題ないと考えています。

カーテンボックスDIYは塗装も簡単!水性オイルステインで着色

桐は白っぽい木材なので既存の家具に合わせて着色しました。

着色までの手順は以下です

- サンドペーパーで表面を整え、角も軽く面を取る

- 削りカスを拭き取る

- オイルステインを刷毛又は布で塗る

色の選択ミス

実は私、この着色で一回ミスをしました。

リビング内で存在感のあるイギリスビンテージのサイドボードがウォルナット寄りの茶色なので、オイルステインもウォルナットを選んだのですが、いざ着色してみるとかなり黒っぽい仕上がりに・・・(赤みが足りない)

結果的に家具の色と合いませんでした。

チーク色で再チャレンジ

なのでチーク色のオイルステインを買い直して塗ってみたところほぼ家具の色と同じいい色に仕上がりました。

木製のミッドセンチュリーモダン家具にはチーク色が良さそうです。

(インダストリアル系にはウォルナットが合う気がします)

そもそもオイルステインは木に染み込ませる塗料なので一度濃い色がついてしまうと残念ながらリカバリーできません。

ですから色合わせは慎重に行うことをお勧めします!(見えない場所に塗ってみるなどして)

また水性のオイルステインは水で薄められますので薄い色を何度か塗り重ねて理想の色を出すことも可能です。

ともかく水性のオイルステインは安全で簡単な塗料なので気軽に挑戦されてみてください!

【余談】海外ではカーテンボックスを「バランス」と呼ぶ?

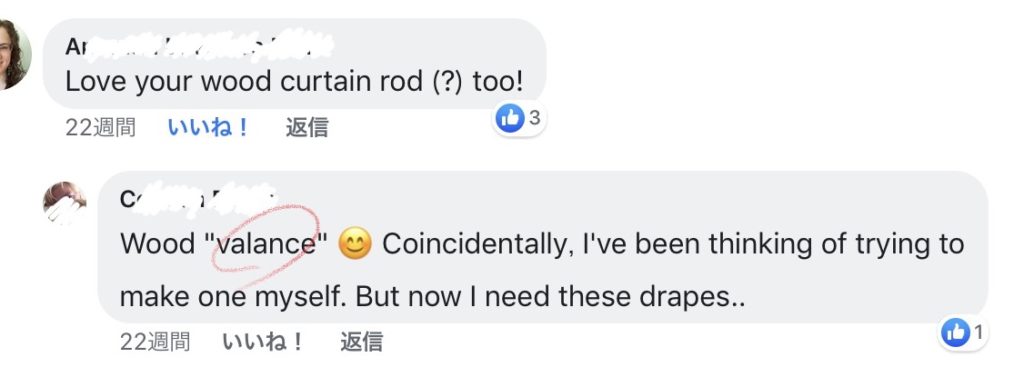

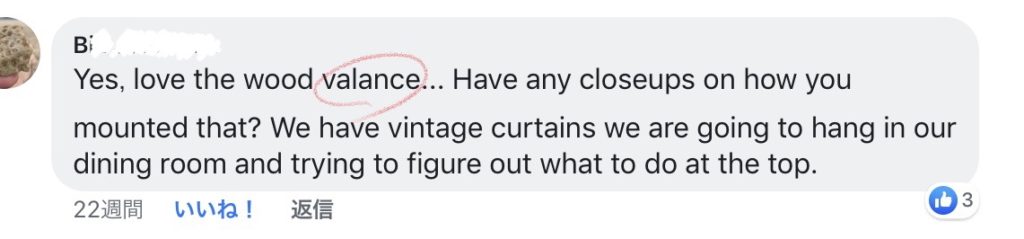

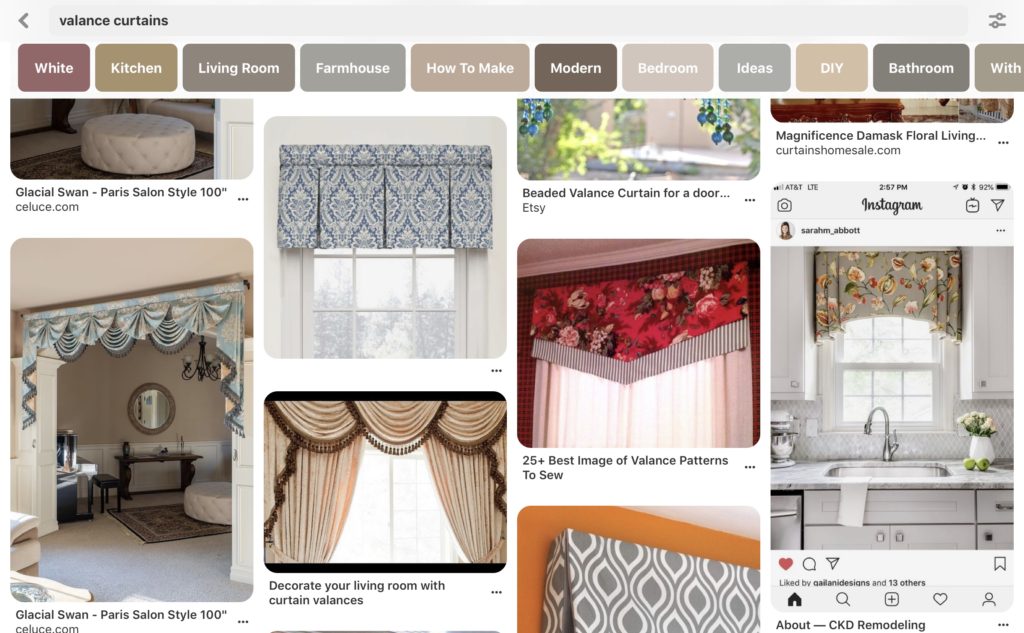

今回行ったDIYをFacebookで参加しているMid century modern(カナダ人主催)のコミュニティに投稿してみたところ、聞き慣れないワードの入ったコメントをいくつかいただきました。

「valance」

バランス?何のことだろう?

と思って調べてみるとどうやらこれのことのよう。

いやーゴージャスですね!

今回作ったものは上のようないわゆる「valance」よりシンプルなものですが、高級感と空間を引き締める役割は、果たしてくれたと思います。

やってみて良かった!

以上が賃貸でもできるカーテンボックスDIYのご紹介でした。

この記事がカーテンボックスDIYをお考えの方のお役に少しでも立てれば大変嬉しいです。

コメント